🐌 Killing them softly

Echte Schneckenliebhaber sind eine Spezies, auf die man nur selten trifft. Unter Gärtnern schon gar nicht. Wo sich die Schleimer eingenistet haben, ist Schluss mit dem Frieden. Wie kann man sich trotzdem mit ihnen arrangieren?

"Wenn Du einen Schneck behauchst, schrumpft er ins Gehäuse. Wenn du ihn in Kognak tauchst, sieht er weiße Mäuse." Joachim Ringelnatz (1883 - 1934) © Wikimedia Commom

Von Gleichgewicht kann erst einmal keine Rede mehr sein, wenn eine Armee von Weichtieren alles niederraspelt, was in den Augen des Gartenfreundes bis dahin schön, nützlich oder ökologisch wertvoll war.

Man muss schon sehr abgebrüht sein, um angesichts der Massaker keine Rachegefühle zu entwickeln. Oder mit einem speziellen Humor gesegnet.

Faszination und Horror

Die amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith war das. Gegen Ende ihres Lebens residierte sie in einer düsteren Casa im Tessin, von Besuchern „Hitlers Bunker“ genannt. Bei ihrer Übersiedelung in die neue Heimat schmuggelte sie nach eigenem Bekenntnis ein Dutzend Gastropoden unter ihren Brüsten durch den Zoll. Auf einer Party in London soll sie eines Tages mit einer riesigen Handtasche erschienen sein, in der sich hunderte von Schnecken an einem Salatkopf labten.

In ihrer Kurzgeschichte „Der Schneckenforscher“ beschreibt sie den schmalen Grat zwischen Faszination und Horror, der sich auch durch ihr übriges Werk zieht.

Peter Knoppert heißt der Hauptdarsteller, ein Buchhalter, dessen Leben bis dahin in geordneten Bahnen verlief. Nachdem er zufällig beobachtet, wie sich zwei Schnecken mit ungeahnter Leidenschaft paaren, fängt er an, sie in seinem Arbeitszimmer zu züchten. Am Ende erstickt er unter Myriaden von Nachkommen.

In der Realität schwankt die Reaktion des Publikums eher zwischen Ekel und Zorn. In diesem Jahr war es ganz besonders arg. Der feuchte Sommer trug dazu bei. Landauf, landab wurde von einer nie dagewesenen Invasion berichtet.

Voran auf der Schleimspur

Die Nacktschnecke Arion vulgaris, ursprünglich zwar nicht aus Spanien, sondern von irgendwoher aus dem Süden zugewandert, ist auf ihrer Schleimspur mittlerweile bis nach Skandinavien vorangekommen und hat dabei ohne Mühe die heimische Rote Wegschnecke Arion rufus aus dem Feld geschlagen.

Gnadenlos machen die Eindringling nieder, was das Herz des Gärtners erfreut.

Und nichts hält sie auf

Teure Kupferbänder helfen ebenso wenig wie preiswerte Bierfallen, die nur noch mehr Artgenossen anlocken. Über Kies, Muschelschalen, Schafswolle oder Sägespäne kriechen die Vielfraße genauso hinweg wie über scharfkantiges Stahlblech und ähnliche Barrieren. Giftiges Schneckenkorn steht im Verdacht, auch Nützlinge und Haustiere zu schädigen. Die ungebetenen Gäste mit Salz, Essigsäure oder Backpulver zu traktieren gilt zurecht als Tierquälerei.

So bleibt nach übereinstimmender Meinung nur ein einziger Weg, die Viecher loszuwerden. Man soll sie einsammeln. Mühsam, per Hand und mit nie erlahmender Geduld. Vor allem nachts sind sie unterwegs. Tagsüber verstecken sie sich gern, wo es feucht und dunkel ist.

Was kann man tun?

Es gibt Schilderungen von verzweifelten Gartenbesitzern, die ganze Eimer voll erbeuten. Weil ich keinen zarten Salat und kein leckeres Gemüse anbaue, finde ich im Schnitt bloß zwei, drei Exemplare, die sich vorzugsweise am Basilikum zu schaffen machen. Doch so oder so stellt sich anschließend die Frage: Was machen wir nun damit?

Hier teilt sich die Menschheit endgültig in zwei Lager. Die einen greifen kaltblütig zur Schere und schneiden die Weichtiere einfach durch.

Der fachmännische Rat lautet, nicht in der Mitte, sondern besser im vorderen Drittel hinter dem Mantelschild anzusetzen, der sich bei den Nacktschnecken im Laufe der Stammesgeschichte durch schrittweise Reduktion des anfangs noch vorhandenen Kalkgehäuses gebildet hat. Das macht es ihnen möglich, auch in enge Spalten zu schlüpfen.

Wie legt man ihr bloß das Handwerk?

Kopf ab wäre einfach

Rational betrachtet ist die Methode des Enthauptens ein zivilisatorischer Fortschritt, ähnlich wie es die Erfindung der Guillotine angesichts des Galgens war. Doch nicht jeder hat das Talent zum Scharfrichter.

Der Verwandtschaftsgrad zwischen Mensch und Schnecke ist zwar nicht besonders groß. Aber sie steht ihm entwicklungsgeschichtlich doch näher als beispielsweise der Regenwurm oder die Kakerlake.

Ich habe noch das Tafelbild aus meiner allerersten Biologiestunde vor Augen, das den Bauplan der Mollusken zeigte. Da war schon viel von dem zu erkennen, was einen höheren Organismus auszeichnet: Herz, Lunge, Niere, Mund, Magen und mit dem zentralen Ganglion sogar eine Art von Gehirn. Und interessanterweise sowohl Vagina wie Penis.

Was zu einem bemerkenswerten Paarungsverhalten führt. Wenn zwei dieser Zwitterwesen zur Fortpflanzung schreiten, stimulieren sie sich gegenseitig mit sogenannten Liebespfeilen, die in einem eigenen Organ, dem Bursa telae gebildet werden.

Das hat schon die Menschen der Antike beeindruckt. Den Liebesgöttern Amor und Cupido wurde derselbe Trick zugeschrieben.

Alles an Bord, was ein höherer Organismus braucht © wissen.de

Damit nicht genug. Wer so einen Schneck näher betrachtet, bekommt auch eine Idee davon, wie er die Umgebung wahrnimmt. An der Spitze der beiden großen Fühler sitzen zwei Augenknospen, die bei Berührung mit einem Hindernis blitzschnell eingezogen werden. Etwas langsamer reagieren die zwei nach unten gerichteten Fühler, die vor allem auf chemische Reize geeicht sind.

Here’s looking at you, kid …

Die Augen sind bei den Lungenschnecken weit entwickelt. Es fehlt nur noch der Muskel, um die die Linse zu fokussieren. Doch so verschwommen ihr Weltbild auch sein mag - sie kommen damit bestens klar. Denn es gibt noch eine dritte Eigenschaft, die ihnen das Fortkommen sichert.

Die meisten besitzen ein Mundwerk von ungeahnter Härte. Ihre Radula ist ein wahres Wunderwerk der Natur. Wie auf einer Feile sitzen dort messerscharfe Zähne dicht an dicht. Bei der Weinbergschnecke sind es mehr als zwanzigtausend, die hintereinander in rund einhundertfünfzig Reihen angeordnet sind, jede davon mit ebenso vielen Zähnchen besetzt.

Bissig wie die Haie

Die Biologin Wencke Krings hat genauer untersucht, was dieses erstaunliche Organ leistet. Bei der Zerkleinerung der Nahrung kommt jeweils nur ein Zehntel aller Raspeln zum Einsatz. Das aber, bezogen auf jede einzelne Zahnspitze, mit umgerechnet bis zu 4700 bar. Was annähernd dem fünfhundertfachen Druck entspricht, den eine handelsübliche Espressomaschine erzeugen kann.

Weil sich die Zähnchen dabei abnutzen, wachsen sie stetig nach. Insofern kann man das Gebiss der Schnecken durchaus mit dem der Haifische vergleichen, die berüchtigt sind für ihre Beißkräfte.

(d) Zahntypen der Radula von Cornu aspersum, der Gefleckten Weinbergschnecke . (e-k) Verschiedene Stadien der Abnutzung. Aufgenommen im Maßstab 10 bis 200 Mikrometer.© Krings et al.:“Radula motion pattern and forces exerted to the substrate in the land snail Cornu aspersum”

Nach diesem kleinen Grundkurs in Sachen Schneckenkunde zurück zur Frage: Wie schaffe ich mir die Biester auf möglichst sanfte Art vom Halse?

Wer um sein Karma besorgt ist und nicht eines Tages als Nacktschleimer wiedergeboren werden möchte, kann eine der folgenden vier Methoden ausprobieren.

1. Der Weitwurf

Die auf den ersten Blick einfachste Methode, sich lästiger Schnecken zu entledigen, besteht darin, sie über den Zaun zu werfen. Jeder Gärtner hat das wohl schon getan. Doch ein Fragezeichen bleibt immer zurück: Kommen die Brüder nicht irgendwann wieder?

Dazu wurde eines der elegantesten Experimente durchgeführt, die sich überhaupt denken lassen. Den Anstoß gab der britische Physiker David Dunstan von der University of London . Weil er seinen Garten im Dienst der Karriere jahrelang vernachlässigt hatte, wollte er ihn von Grund auf neu gestalten. Er investierte Einiges an Arbeit und Pflanzen, legte anschließend die Füße hoch und betrachtete das Ergebnis mit Wohlgefallen. Aber nicht lange. Innerhalb weniger Tag fiel sein Werk komplett einer Horde Weinbergschnecken zum Opfer. Und Dunstan beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen.

Jedes Exemplar, das er fand, markierte er mit einem weißen Punkt. Dann warf er es in hohem Bogen über eine Mauer und eine Distanz von zirka fünf Metern hinweg ins Freie.

Die ersten Schnecken tauchten nach zwei Wochen wieder in seinem Garten auf. Dunstan markierte sie ein zweites Mal und schickte sie erneut auf die Reise. So kam er innerhalb von sechs Monaten auf eine Gesamtzahl von 1385 Würfen und mehr als vierhundert Schnecken, die im Schnitt fünf mal nacheinander vorbei schauten.

Etliche Kollegen hätten daraus vielleicht den Schluss gezogen, dass die Schnecken tatsächlich einem Heimkehrinstinkt gefolgt waren. Doch David Dunstan war kein Feld-, Wald- und Wiesenforscher, sondern ein angesehener Experte für Festkörperphysik und mit den Tücken der Stochastik vertraut. Es war ebenso gut möglich, dass die Schnecken einfach wahllos umhergewandert waren und nur durch reinen Zufall wieder auf seinem Grundstück gelandet waren.

So ging dass Experiment in die nächste Runde. Vier Häuser weiter lebte ein befreundeter Statistiker. Gemeinsam markierten beide die Schnecken nun mit Zahlen statt mit Punkten. Die geradzahligen flogen wie üblich über die Mauer, die ungeraden wurden zwanzig Meter weiter weg im Garten des Statistikers freigelassen. Jetzt hätte man erwarten können, dass diese, vier mal weiter entfernt, sechzehn mal so lange für den Weg brauchen würden, sofern sie nur planlos herumkrochen. Doch von 150 ausgesetzten Schnecken schafften es überhaupt nur drei. Das war erst recht keine solide Datengrundlage.

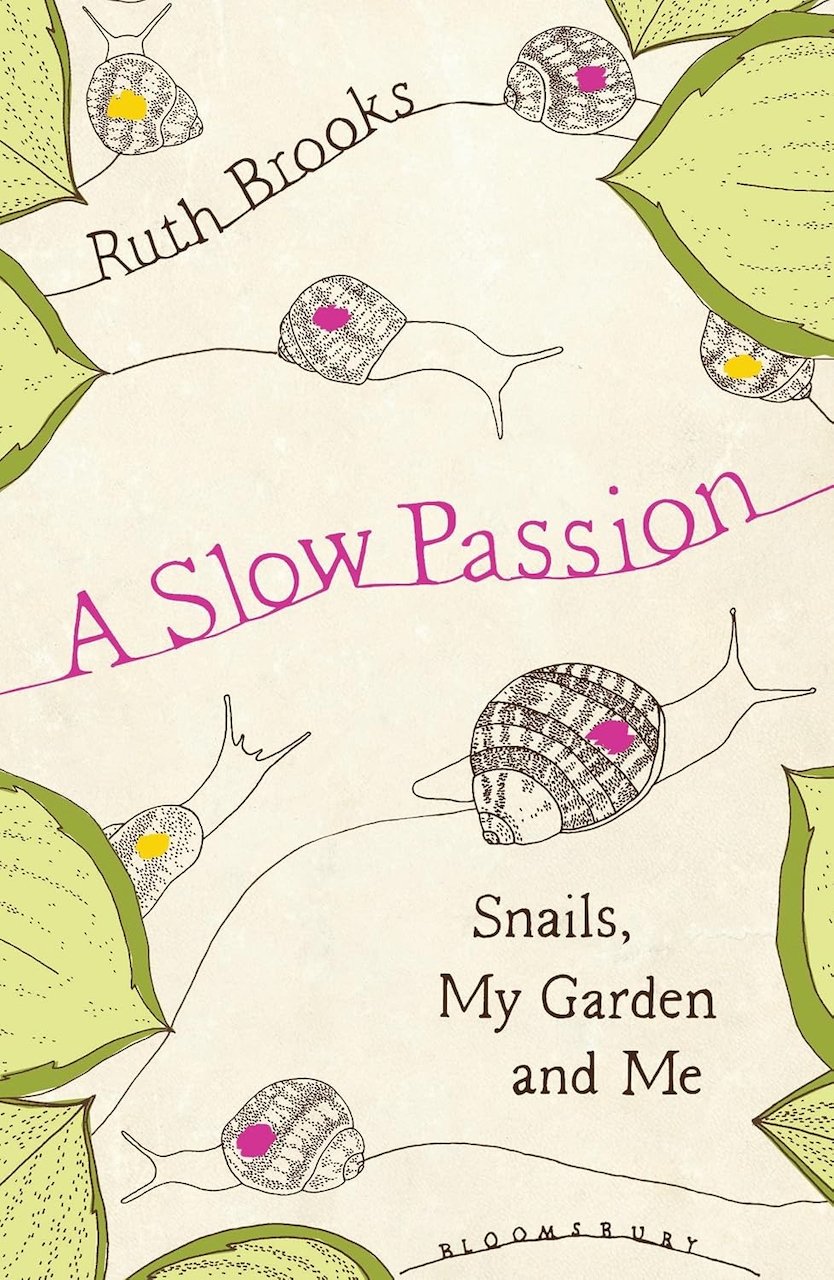

Jeder andere hätte jetzt womöglich aufgegeben. Aber Dunstan war nicht der einzige, der dem Phänomen auf der Spur war. Die Nachhilfelehrerin Ruth Brooks aus der kleinen Gemeinde Totnes in Devonshire ärgerte sich schwarz, weil das Schneckenvolk nicht davon ablassen wollte, ihre geliebten Rittersporn und und die zarten Salatschösslinge Petunien mit Stumpf und Stiel niederzumachen. Zusammen mit ihren Nachbarn rief sie eine Umsiedlungskampagne ins Leben. Die Tiere wurden je nach Herkunft mit farbigem Nagellack gekennzeichnet und in die Umgebung verfrachtet. Betrug die Entfernung nicht mehr als zehn Meter, fanden sie allem Anschein nach zielsicher zurück in in ihre angestammten Heimatgärten. Brooks wurde für ihre Beobachtungen daraufhin bei einem Wettbewerb der BBC zur “Amateurwissenschaftlerin des Jahres” gewählt.

Ruth Brooks hat darüber ein Buch geschrieben, in dem sie schildert, wie sie m Ende Frieden mit den Schnecken schloss.

Die Kunde aus Devonshire wiederum rief den Ökologen Dave Hodgson von der Universität Exeter auf den Plan. Er wollte genauer wissen, was die Schnecken nach Einbruch der Dunkelheit trieben. Dazu markierte er einige von ihnen mit blinkenden LED-Leuchten und bemalte andere mit UV-Farbe. Zeitrafferaufnahmen zeigten, dass sie sich mit rund 1 m/h schneller und weiter fortbewegten als gedacht. Bei nassem Wetter bildeten sie Konvois und glitten auf gemeinsamen Schleimspuren dahin, was ihnen, wie Hodgson vermutet, offenbar half , Energie zu sparen.

Jetzt fehlte nur noch ein letzter Schritt. Hodgson kontaktierte Dunstan, und die beiden führten eine Reihe von Computersimulationen durch, um letzte Zweifel zu beseitigen (Physica scripta, Bd. 89, S. 068002). Sie wandten dabei die Monte-Carlo-Modellierung an, eine Methode, die Casinobetreibern vertraut ist, die Geldverluste vermeiden wollen. Auch Physiker nutzen sie, um den wahrscheinlichen Ausgang von Kollisionen in Teilchenbeschleunigern zu berechnen .

Beide kamen zum selben Ergebnis. Das Modell lieferte die beste Übereinstimmung mit den Daten, wenn man von der Annahme ausging, dass es zwei Gruppen von Schnecken gab: Anwohner und Besucher auf der Durchreise. „Wahrscheinlich gefiel es allen Schnecken irgendwo. Aber eben nicht am selben Ort“, sagt Hodgson.

2. Freund Schnegel

© https://tigerschnegel.shop

Als biologische Geheimwaffe wird seit einiger Zeit der Gefleckte Tigerschnegel Lima maximus gehandelt. Angeblich frisst er die Eier der Spanischen Nacktschnecke und fällt auch über sie selbst her. In den einschlägigen Garten-Foren werden die auffällig gemusterten Kriechtiere mit Begeisterung willkommen geheißen. Man kann sie im Tigerschnegelshop auch bestellen, pro Stück je nach Größe zwischen 1,20 und 9,60 Euro oder günstiger im Paket für 45,90 Euro. Wenn sie nicht gerade ausverkauft sind; die Nachfrage ist anscheinend groß.

Über den Erfolg dieser Bekämpfungsmaßnahme gibt es viele Anekdoten und nur wenig überprüfbare Fakten. Forscher der Karlstad University in Schweden haben systematisch alle verfügbaren wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem und anderen Beispielen von Konkurrenz unter Schnecken durchforstet.. Ergebnis: Der Tigerschnegel gehört in Zentraleuropa und anderswo selbst zu den eingeschleppten Arten, hat sich als synanthroper Kulturfolger aber nur in unmittelbarer Nähe des Menschen etabliert. Dort haust er vor allem in Kellern und ähnlichen Habitaten. Normalerweise trifft er nur selten auf einen spanischen Verwandten.

Das schwedische Team führte deshalb ein Experiment durch, bei dem vier Dutzend Nacktschnecken und ein Dutzend Schnegel in engen Kontakt kamen, die zuvor in einem Privatgarten der mittelschwedischen Stadt Kristinehamn am Nordufer eines Sees gesammelt worden waren. Sie wurden in wechselnder Zusammensetzung über sieben Wochen hinweg in handelsüblichen Sechzig-Liter-Stapelboxen gehalten, die mit Moos, Farnblättern und Birkenrinde gepolstert waren. Als Futter wurden kleine Apfelstückchen gereicht.

Die Forscher zählten in regelmäßigen Abstanden, wie viele Eier die Schnecken während des Versuchs legten. Ihre Gelege ließen sich leicht auseinander halten: Die von Arion vulgaris (A)waren lichtundurchlässig, die von Lima maximus (B) semitransparent.

Wenn nur zwei Nacktschnecken sich die Box teilen durften, fühlten sie sich offenbar am wohlsten, denn sie legten nach und nach um die achtzig Eier. Wenn doppelt so viele von ihnen zusammenleben mussten, halbierte sich die Zahl der Eier. Noch etwas weniger waren es, wenn sich zwei Nacktschnecken mit vier Tigerschnegeln zu arrangieren hatten. In dieser Box waren ihre Gelege hin und wieder zerwühlt, es wurden auch einige Nacktschnecken mit Bissspuren gefunden. Eine davon starb, ohne überhaupt Eier gelegt zu haben. Doch ob sie von den Schnegeln getötet wurde, konnte nicht festgestellt werden.

Daraus lassen sich insgesamt zwei Schlüsse ziehen. Erstens: Der Fortpflanzungserfolg von Arion vulgaris wird, unabhängig von der Artenzusammensetzung, vor allem durch die Bestandsdichte reguliert. Zweitens: Lima maximus, der Tigerschnegel, ist wohl selbst in Überzahl nicht imstande, die Population der Spanischen Nacktschnecke nennenswert zu reduzieren. Und drittens: Welche Auswirkungen die Etablierung neuer Schnecken-Spezies in einem bereits vorhandenen Ökosystem hat, lässt sich angesichts fehlender Studien nicht vorhersagen.

Literatur: “Egg production in Arion vulgaris: density dependence in A. vulgaris and interspecific effects of Limax maximus https://doi.org/10.1093/mollus/eyac026

”Interspecific competition among terrestrial slugs” https://doi.org/10.1093/mollus/eyac007

-

Description text goes here

-

Produktbeschreibung

Arion vulgaris als Tiermodell

Der Nacktschnecken-Schleimhaut-Reizungstest (Slug Mucosal Irritation test) ist eine vielversprechende toxikologische Untersuchungsmethode für die Toleranzbestimmung eines Produktes, das für die Schleimhäute eingesetzt werden soll. Der Test, in dem die Spanische Wegschnecke als Tiermodellverwendet wird, ist bereits heute eine zuverlässige Testmethode, um Chemikalien in drei Gruppen augenreizender Stoffe einzuteilen. Dies geschieht anhand der Menge des produzierten Schleimes und des Grades der Gewebezerstörung bei der Schnecke. Beim Kontakt mit reizenden Substanzen produzieren die Versuchstiere Schleim, um den Körper zu schützen. Die Abgabe von Proteinen und Enzymen (LDH und ALP)[39] von der Haut der Tiere ist ein Maß für die Gewebezerstörung.[40] Für diese Tierversuche wurden bisher ausschließlich belgische Exemplare der Spanischen Wegschnecke verwendet. Eine vergleichende Studie mit Schweizer Exemplaren von A. vulgaris zeigte, dass die Herkunft der Tiere keine Rolle spielt und die gleichen Resultate erhalten werden.[41]

Ein Beispiel für die Anwendung der Nacktschnecken als Versuchstiere ist die Entwicklung vaginal applizierter Medikamente.[42] Der Test ist prinzipiell für feste,[43][44] halbfeste[45] und flüssige[41] Rezepturen geeignet. Das Verfahren ist auch dazu geeignet, den sehr umstrittenen[46] Draize-Test(„Kaninchenaugentest“)[47] zukünftig zu ersetzen.[48]

Ein Herz für Schnirkelschnecken.

Sie tragen ein Gehäuse, ihr bekanntester Vertreter ist die Weinbergschnecke, die es, gebacken in Kräuterbutter, auch schon zu kulinarischen Ehren gebracht hat. Helix pomatia, auch „schwäbische Auster“ genannt, liebt es kalkreich, warm und trocken. Im Garten wird man sie weniger häufig treffen als die Gartenbänderschnecke Cepaea hortensis, die keinen größeren Schaden anrichtet, weil sie sich hauptsächlich von Algen ernährt. Ihre gelben, schwarz- oder braungebänderten Gehäuse findet man überall, manchmal auch zuhauf an sogenannten Drosselschmieden, wo Singvögel sie zertrümmert haben, um an den leckeren Inhalt zu kommen.

Ich sammele die Häuser der Bänderschnecke seit geraumer Zeit, in der Hoffnung, endlich mal auf einen Schneckenkönig zu stoßen. So nennt man Exemplare, deren Schale linksherum gedreht ist. Sie sind äußerst selten, unter zehntausend rechsgedrehten Weinbergschnecken soll höchstens eine sein, die von der Norm abweicht. Bei ihr sind dann auch sämtliche Organe wie das Herz oder Geschlechtsöffnung seitenvertauscht.

Solche Außenseiter können sich gar nicht oder nur schwer mit dem Rest des Schneckenvolkes paaren. Der Amerikaner Alfred Henry Sturtevant fand in den 1920er Jahren heraus, dass es sich um einen matroklin dominant-rezessiven Erbgang handeln muss, bei der das Merkmal mütterlicherseits und verspätet weitergegeben wird. Trotzdem bleibt die Frage, wie sich dedrartige Anomalien überhaupt in einer Population halten können. Das Phänomen wird bis heute unter dem Begriff „single-gene speciation“ diskutiert. Wer sein Fachwissen in Genetik auffrischen möchte, ist hier bestens bedient.

„Das Geräusch einer Schnecke beim Essen“

Die amerikanische Journalistin Elisabeth Tova Bailey, gelernte Gärtnerin, schildert in diesem Buch, wie sie nach einer Virusinfektion schwer erkrankte und lange Monate ans Bett gefesselt war, unfähig, sich auch nur aufzurichten. In dieser deprimierenden Lage schenkt sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Treiben einer Schnecke, die eine Besucherin samt einem Ackerveilchen im Topf vorbeigebracht hat. So tastend, wie der Gastropode seine neue Umgebung erkundet, so behutsam macht sich Bailey Gedanken, wie sie den Bedürfnissen ihres neuen Zimmergenossen gerecht werden kann. Er bekommt ein eigenes Terrarium mit Moosen und Tüpfelfarnen aus dem nahen Wald, wird mit Wasser, Champignons und Eierschalen versorgt und dankt dies irgendwann durch nächtliche Ablage eines Geleges, aus dem exakt hundertachtzehn Jungschnecken schlüpfen.

“Je vertrauter mir die Welt der Schnecke wurde, desto fremder wurde mir die Menschenwelt“, schreibt Elisabeth Tova Bailey, „meine eigene Spezies war so groß, so gehetzt, so verwirrend.“ Sie bemerkt, dass ihre Besucher sich bewegen, als wüssten sie nicht, wohin mit ihrer Energie. Wilde Armbewegungen, unnötiges Kopfwackeln, es dauert immer, bis sie aufhören herumzuzappeln und sich setzen. Dann reden sie plötzlich von interessanteren Dingen und können sich eine Zeitlang konzentrieren, ehe die Ruhelosigkeit sie wieder erfasst. Nach solchen Besuchen bleibt die Kranke jedesmal erschöpft in ihrem Bett zurück und freut sich wieder am stillen Gleiten und Schleimen ihres stillen Gastes.